今こそ遺留分という制度を見直すべきではないのか!?

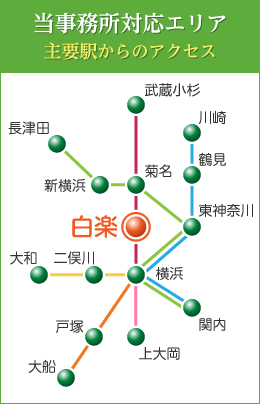

こんにちは、横浜の司法書士の加藤隆史です。今年に入ってから初めてのコラム更新です。

さて、本日のコラム「相続・遺言のポイント」は、遺留分という制度を考えようです。遺留分というのは「相続人の中でも亡くなった方に近い相続人に認める最低限の取り分」のことです。法定相続分とは異なります。法定相続分は法律上認められた相続分のことです。亡くなった方が遺言を遺していない限り、相続人の遺産分割で相続の仕方を決めるわけですが、そのとき相続人に認められる法律上の相続分のことです。一方、遺留分は遺言などで相続の仕方が決まってしまったときにでてくる問題です。遺言で自分が全く相続できなかったときに、多く財産をもらった方に遺留分請求をして、最低限取り分を認めてあげるというものです。本日はこの遺留分の制度について考えていきます。

遺留分が制定されたときの法趣旨

遺留分というのは明治民法の時代からありました。当時は家制度をとっていましたので、家からでていく、つまり散在を防ぐための制度でした。そして戦後民法改正でも遺留分制度はのこりました。そのときは、亡くなった方と生活をともにしていた相続人が、遺言で財産を承継できなかった場合に生活維持をしていくために最低限取り戻せるための制度でした。例えば、亡くなった方が「愛人に全て財産をのこす(遺贈)」という遺言をのこしていた場合に、亡くなった方と生活をともにしていた奥さんや子どもたちは生活できなくなってしまう、そのために遺留分で愛人から少しでも取り戻せるというものです。

つまり、亡くなった方に近い相続人のための制度といえました。しかし、現在はどうでしょうか?

疎遠の相続人からの遺留分減殺請求

最近は上記のようなことはあまり考えられません。現在は、疎遠になった相続人からの遺留分減殺請求が問題になっています。例えを挙げてみます。

父は既に亡くなっていてその財産は母が相続しました。母と長男夫婦は同居していて母の介護は長男とその奥さんが献身的に行ってきました。一方、長男の他に二男がいますが、二男は父の相続のときに自分の相続分を主張して財産を相続し、その後母の見舞いや介護は行わず縁遠くなりました。そこで、母は遺言で自分のお世話をしてくれた長男に感謝の気持ちを込めて、自分の全財産を長男に遺そうと考え遺言を作りました。そのうちに母が亡くなり相続が発生しました。長男は遺言により母の全ての財産を相続しました。その中に自宅の不動産も含まれています。そこへ二男が突然現れ、自分の遺留分を請求してきました。財産は不動産の他に預金はわずかでした。

このような事案がとてもおおくなっています。つまり、介護などをして亡くなった方に近い相続人のために遺言を遺したのに、結局自分を最後まで関わりがなかった相続人に遺留分を請求され、近い相続人が困ってしまうということです。遺言の趣旨からも反することです。このような事例の場合、第三者の立場からみてもあきらかに遺留分を認めるべきではないと思います。しかし、遺留分は強行法規のため、遺留分減殺請求があると必ず遺留分割合について請求者に支払わなければいけないのです。特に事例の場合、同居していた不動産とわずかな預金という日本で多いパターンが問題を深刻にします。不動産が相続財産の大部分をしめるということは、遺留分の請求を受けた場合、請求を受けた相続人の財産の中からお金を捻出しなければなりません。それができない場合は、同居していた不動産を売って、そのお金で支払いをしなければならないのです。これは深刻な問題です。

有効な遺留分対策がない

現在、有効な遺留分対策はないです。遺留分の放棄は生前、家庭裁判所の許可を得てできますが、実際にわざわざ遺留分を放棄してくれる方はいないでしょう。もしくは遺留分の放棄と引き換えに生前に財産を要求してくるかもしれません。また、生前贈与や保険の活用もありますが、完全な対策にはなりません。比較的新しい制度である民事信託により財産を移している場合も、まだ判例はでていませんが学説では遺留分を認めているものも多いです。遺留分対策は限られる以上、遺留分制度を見直し、現状にあった法改正も必要ではないかと思います。